「PARTY」という新会社を立ち上げた中村洋基さんのブログを読んでいて思った。僕も広告をつくっている人間のはしくれだけど、「広告」と「コミュニケーション」の境目はどんどんなくなっていくのかなぁ。これは目新しい意見じゃないけど、この境目については考えていく必要があると思う。いや、境目なんて実際はないはずだけど、そこに目を向けることが大切なのではないか。

Web広告か、テレビCMかラジオCMか、新聞・雑誌広告か、それ以外のメディアか、みたいなことじゃなくて、こうなんていうのかな、もっとゆるやかにつながっていけばいいのにな。クロスメディアとか、メディアニュートラルとかいろんな言葉があるけど、要は、人とコミュニーションを取りたがっている企業(団体とか組織といってもいい)のお手伝いができればいいんだと思う。

ただ、たんに「あなたとコミュニーションしたいんです」「あなたとつながりたいんですけど」なんていっても気持ち悪がられるだけだから、サプライズ要素やエンターテインメン性を持たせて、興味を抱いてもらう。

「広告屋」といういいかたがあるけれど、これからは「コミュニーション屋」といってもいいのかな。これからは人と人の間に入って、それぞれをつなぐ「ハブ」になれる人がヒーロー(ヒロイン)になれる、茂木健一郎さんがどこかで書いていたと思うけど、それなら「ハブ屋」はどうか。

「ハブ屋」だと、あれか、マングースと戦いそうだな。「ハブ屋」対「マングース屋」なんて。

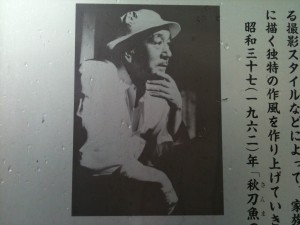

コミュニケーションのことをつらつら考えながら歩いていたら、小津安二郎さんと目が合った。映画はWebより歴史があるけど、まだ廃れていないんだからたいしたもんだ。

「映画の父」と呼ばれるリュミエール兄弟がパリで映像を有料公開したのが、1895年12月28日。それから115年以上たっても、映画は主な娯楽のひとつとして(映画は芸術だ、アートだという人もいるかもしれない)君臨している。

Webは100年後、どうなっているのか想像もつかないけど、仮に映画を軸に考えてみると、楽しむ側の人間というのは、案外100年たってもあまり変わらないような気もする。

コメントを残す